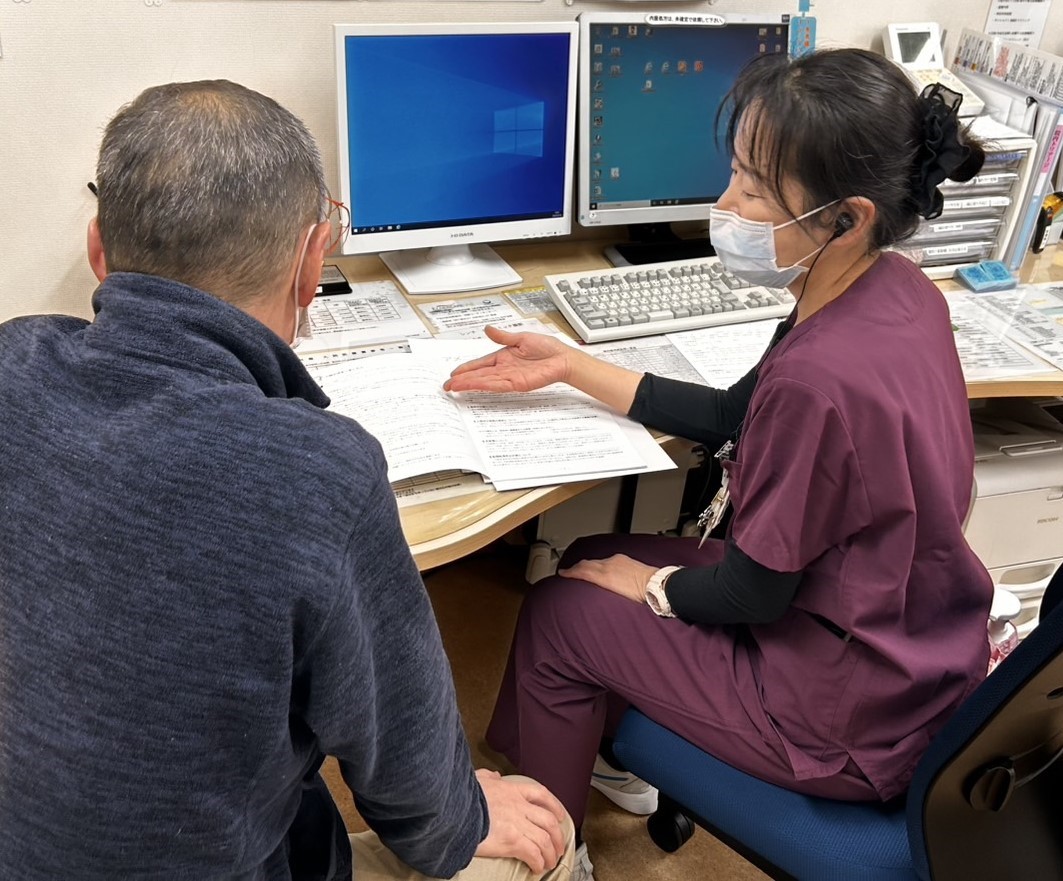

外来看護師

国の推計によると2025年には認知症者の数は700万人に達し、65歳以上の高齢者の約5人に1人が認知症になると見込まれています。認知症は特別なものではなく、自分や身近な人がなる可能性があると言われており、当院においても、認知症のある患者さまが外来診察や入院治療を受けています。

認知症のある方は、入院に伴う慣れない環境や侵襲を伴う検査・治療等の影響により、不安や興奮、焦燥等の認知症の行動・心理症状(以下、BPSDと記載)やせん妄を発症することが予測されます。しかしながら、外来診療の場面においても、初めての検査を受けたり、一緒に来院されたご家族が少し席を外す等により、そわそわと落ち着きがなくなり、表情が硬くなる様子を見かけることがあります。

外来で看護師が関わる時間は限られているため、つい急かしてしまいそうになることがあります。しかし、認知症のある患者さまは、質問の意図を理解することに時間を要することがあったり、自分の思いを言葉にすることが苦手となっていることがあります。そのため、短い時間の中で「ここは安心できる」と感じてもらえるような接し方を心がけています。具体的には、まず、患者さんの名前をしっかり呼び、目線を合わせてゆっくりとした口調で話しかけ、患者さまの理解を確認しながら接します。時には、沈黙が続いてしまうこともありますが、その間も急かさずに待つことで安心感につながる時間と考えています。実際にこの対応を実践することで、外来でのスムーズな検査実施につなげることができています。

また、外来は入院治療につなげる役割もあるため、急性期治療が必要となった場合には、外来での患者さまの表情や反応がどのような様子であったのか、自宅での生活について病棟看護師や担当医と情報を共有するようにしています。認知症のある患者さまの状態や日常生活の様子については、本人やご家族、周囲の方からの情報を病棟へ伝えることで、患者さまへのケアをよりスムーズに進めることができます。実際に、外来診察の翌日に入院し、翌々日に治療が決定したAさんとの関わりでは、外来診察終了後に自宅での過ごし方について直接Aさんからお話を聞く時間をつくり、「馴染みの顔」としての印象をもっていただけることを心がけました。翌日の入院当日には、病棟看護師と自宅での過ごし方についてAさんを含めてお話をすることで、病棟看護師が入院期間中に自宅での生活に近い過ごし方ができるよう工夫しながらケア実践につなげることができていたことが印象に残っています。

※本人の了承を得て画像を掲載しています。

認知症のある方は、認知症の症状に対する適切なケアを実践することで、身体疾患の早期回復や早期退院につながると言われています。外来という限られた場面であっても、ひとつひとつの配慮が患者さまやご家族にとって安心感につながります。これからも患者さまに寄り添いながら、「その人らしさを維持できる関わり」を実践できる看護を目指したいと思います。