『きょうもラジオは!? 2時6時 』~第120弾~

2025年5月22日午後2時30分、『本地洋一のハート相談所』 の放送です。

今回の放送のテーマは『慢性静脈不全の心臓血管病』です。

本地洋一さん:本日は富田伸司あしの診療・静脈センター長に教えてもらいます。まず静脈不全とはどういった病気なのか教えてください。

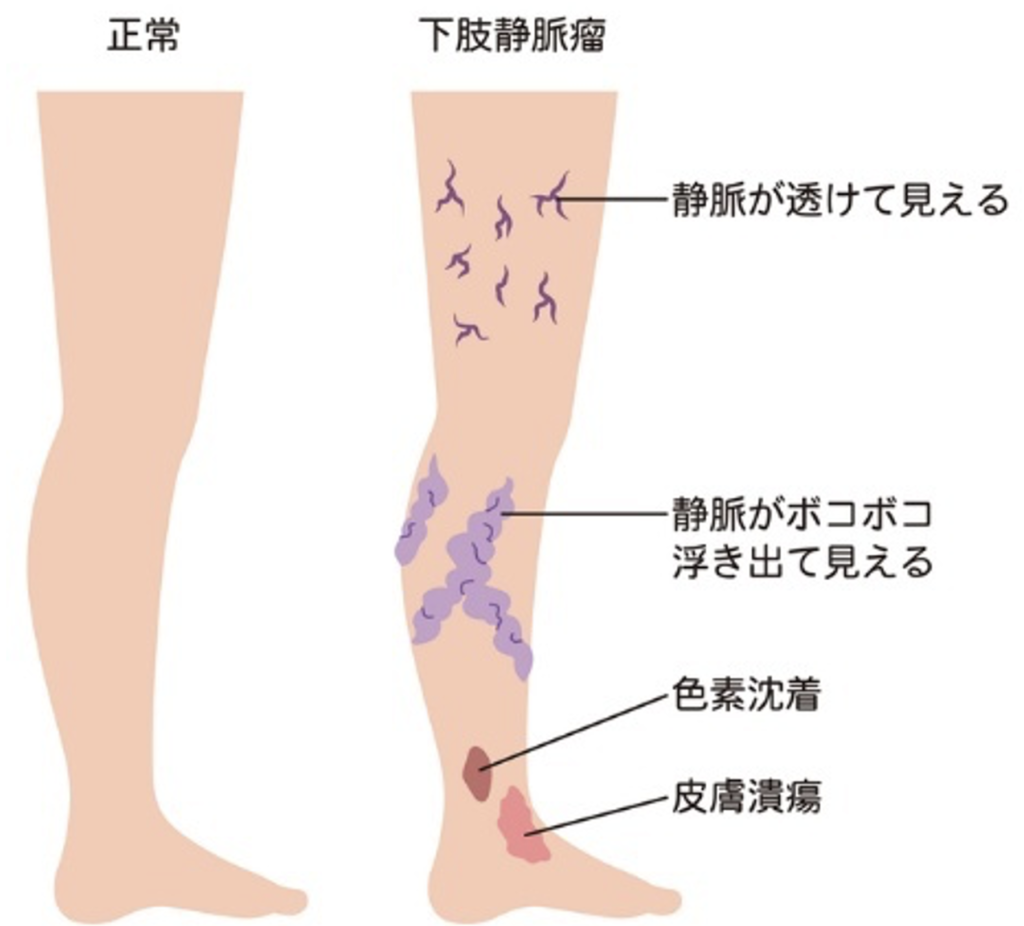

富田伸司先生:まず静脈不全という言葉よりも皆さんに親しみやすいのは、あしがボコボコになる下肢静脈瘤、単にあしがむくむという方がわかりやすいと思います。おおまかに言うと、あしのむくみやダル病みやこむら返りや色が黒くなったりなどの症状の全般を静脈不全と言います。

本地洋一さん:体には静脈と動脈がありますが、静脈はどのような働きをしていますか?

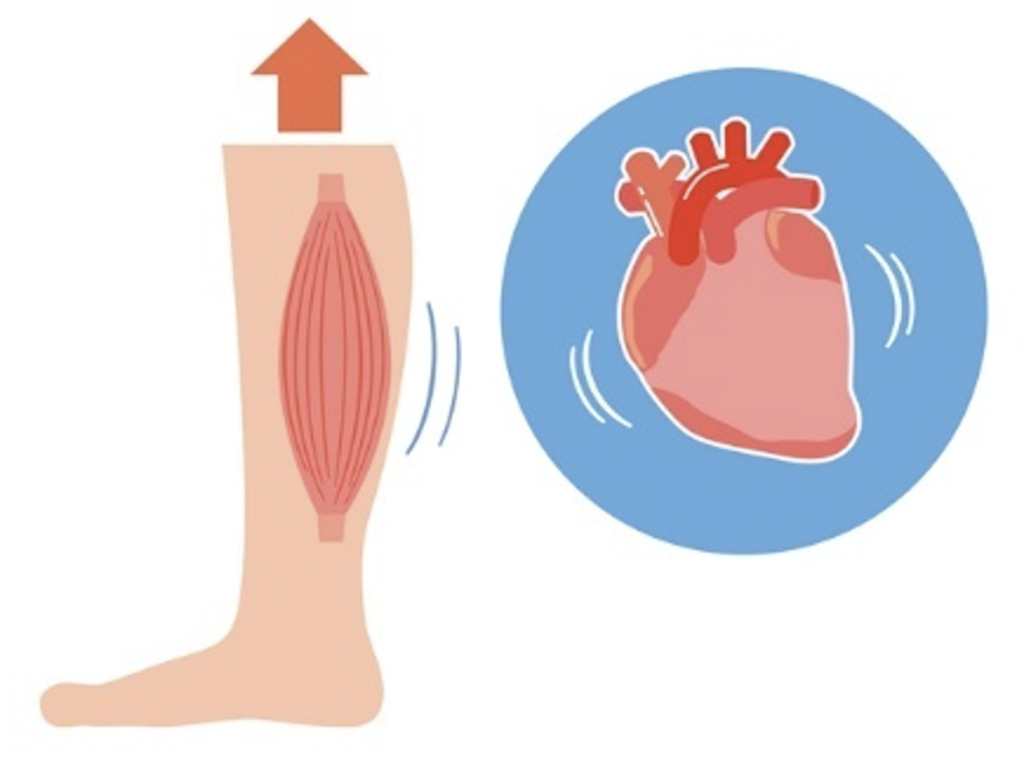

富田伸司先生:まず血液の流れと説明しますと、心臓から動脈を伝ってあしに血液(酸素や栄養素)を運びます。細胞で酸素や栄養分が使われた血液が静脈を伝って心臓へ戻ってきます。このように血液の流れは1つの輪のような循環になります。そういった時に、動脈の圧力というのは皆さんの腕で測る血圧と一緒で130mmHgや高い人では160mmHgと非常に高い圧力があるのに対して、静脈の圧力というのはそこまで高くはありませんが、ちゃんと心臓に血液が戻ってきます。それはなぜかと言うと動脈は心臓がポンプの働きをして押し出されているのに対し、静脈はあしのふくらはぎの筋肉、第2の心臓による働きと静脈の中にある弁の働きによって血液が逆流することがないこと、静脈というのは動脈よりも広がったり縮んだりする能力があることによって、圧力が少ない静脈でも血液がちゃんと心臓に戻ることができます。

本地洋一さん:そうなんですね。では、動脈と静脈がちゃんと機能することで血液の循環が正しくできるということですね。そこのトラブルが今日お話の静脈不全ですね。

あしの静脈がボコボコになっている人は立ち仕事をしている人に多いと聞きますが、どういう方がなりやすいのでしょうか?

富田伸司先生:そうです。静脈不全になりやすい人は、肥満の人や運動不足の方はリスクを高めます。また、8時間以上の立ち仕事や座りっぱなしの姿勢が血液循環を悪化させ、静脈に負担をかけます。職種としては、レストランや床屋、事務仕事などのデスクワークになります。また、生活習慣病である高血圧、高脂血症、糖尿病もリスクを高めると言われています。

本地洋一さん:そう考えると、慢性静脈不全とは誰もがなりうるなと思います。そういった慢性静脈不全の症状のある方をハートセンターでは治療していると思いますが、治療していく中でどんなことが分かってきたのか教えてください。

富田伸司先生:それでは本日のタイトルでもあります、慢性静脈不全と心臓血管病の関連性についてお話できればと思います。一般的に心臓病というのは、動脈硬化によって心臓の血管が細くなる狭心症やあしの動脈が細くなったり詰まったりする病気がありますが、いわゆる動脈硬化性の心臓血管の病気というのは動脈系の病気が中心です。下肢静脈瘤の患者様が病院に来て、静脈瘤の手術をして動脈のことを調べることは今までなかったのですが、先ほどの言ったように、心臓、動脈、静脈というのは1つの輪になっていますので関係性がないはずがないですよね。ずいぶん昔の研究で1988年に静脈瘤がある人とない人とでは、静脈瘤がある人の方が動脈硬化を有する心臓血管病を持っている確率が高いと報告されていました。だから、静脈瘤の患者様には生活習慣に気を付けましょう、運動しましょうとされていましたが、その時は大きな動きにはなりませんでした。その後2021年にドイツで一般人1万人くらいを対象とした研究では、静脈不全をもっている人の方が10年先に動脈硬化性や心臓のイベントが多いという報告がありました。やはり、慢性静脈不全、静脈瘤がある方というのは、決して静脈だけの問題ではなく、動脈や心臓とも強くリンクしているということが分かり始めたということです。

本地洋一さん:そうねんですね。では、静脈不全の方はどれくらいの確率で心臓血管病の可能性があるのでしょうか?

富田伸司先生:当院では静脈瘤の手術をする前にCTという検査を行って、あしの状況を診ているのですが、その患者様で心臓の動脈硬化を診るためにカルシウム(石灰化)を調べる方法論があるため、同時に調べる研究を行いました。そうすると当院に来院された慢性静脈不全の患者様で35%の方がカルシウムスコア100以上(カルシウムスコア100以上で何らかの形で心臓の血管が狭窄している可能性がある)という結果でした。なので、今までは当然、静脈瘤の手術をして心臓のことは調べないので誰も知らないという状況でしたが、もしかしたら、胸の症状がない心臓病(無症候性虚血性心臓病)を持っている可能性があるということを報告した研究になります。

本地洋一さん:なるほど。気が付かないうちに動脈硬化が進み、将来的に狭心症や心筋梗塞など命に関わる病気になる可能性があるため、それを静脈の異変において予後を検査し、治療するということが大切であるということですね。

富田伸司先生:静脈瘤というのは命に関わる病気ではないので、ラジオを聴いている皆様に脅かすようなことを言って申し訳ないのですが、慢性静脈不全、高血圧、高脂血症、糖尿病などをもっていると、動脈硬化のリスクが上がるという啓蒙をしていく必要があると考えています。

本地洋一さん:静脈不全も色々あると思いますが、静脈不全の重症度でも動脈硬化のリスクの違いはあるのでしょうか?

富田伸司先生:静脈不全には軽症から重症までを表した分類がありますが、より重症の方の方が心臓の病気を持っている可能性が高いと言われています。

- 静脈不全の分類(CEAP分類)

C0:視診・触診で静脈瘤を認めない

C1:血管拡張症(直径1mm以下の皮内静脈)または網目状静脈(1~3mm)の皮下静脈

C2:静脈瘤(直径3mm以上)

C3:浮腫

C4a:色素沈着または湿疹

C4b:脂肪皮膚硬化症または白色委縮

C5:治癒潰瘍

C6:活動性潰瘍

本地洋一さん:そうしますと、やはり静脈瘤は死ぬような病気ではないけれども、気を付けなければいけないとうことですね!

富田伸司先生:そうです。ですから、全部心配だからすぐに病院に駆け込むというわけではありませんが、やはり生活習慣が大事です。私たちは診察の際にまず生活習慣の内容を問診します。例えば、1週間の間に中等度(ちょっと汗をかくくらい)の運動を2~3回していますか?と聞きます。そうすると、慢性静脈不全で外来に来られる患者様のほとんどは運動習慣がありません。運動習慣がないと静脈不全になりやすくなります。先ほどお話しした第2の心臓のふくらはぎをきちんと動かして、静脈の流れをよくすれば静脈不全を予防できますし、少し静脈不全の症状があった人でも症状がなくなり、治癒に向かうということも十分にあります。ですから運動もそうですし、やはり生活習慣を見直すことが重要になってきます。

本地洋一さん:そうしますと、先ほどの立ち仕事や座りっぱなしの状態がリスクになるということが分かってきますね。静脈瘤を含めた色んなむくみや静脈がボコボコしている場合の対処や取り組みというのは、どのようにしていけばよろしいでしょうか?

富田伸司先生:まずは病院に行っていただいていいと思います。ただ、あしが悪いというと多くの場合は整形外科に行ったり、皮膚がおかしいから皮膚科に行ったりするのが一般的だと思います。先ほども言ったように、あしと言っても心臓や腎臓の可能性もあります。心臓が原因で二次的に足が腫れているということもあるので、心配であれば当院へお越しいただいていいと思います。あとは先ほども言いましたが、まずは歩きましょう!

本地洋一さん:生活習慣との関わりがあるので、やはりまずは歩く!運動ですね!そして、あしだけではなく全身ことも同時に考えることが重要ですね!

次回のハート相談所は2025年6月19日(木)にお送りいたします。

また、心臓や循環器疾患に対する質問やご意見などは番組までドシドシとお寄せください。