2025年10月23日午後2時30分、『本地洋一のハート相談所』 の放送です。

今回の放送のテーマは『低侵襲でここまでできる!心臓や血管の治療② 不整脈治療について』です。

本地洋一さん:本日は先週に続いて低侵襲ということで、今日は不整脈治療のことをお尋ねしていきたいと思います。

松尾仁司院長:今日は脈の乱れに対しての治療のお話をさせていただきます。皆さんご存知かと思いますが、心拍数という言葉があります。人間の心臓というのは自律神経によって適切な心拍数を常に維持して生きているわけです。例えば運動する時には全身にたくさんの酸素を送らないといけないので心拍数は速くなります。普段心拍数は60回ぐらいなのが運動すると120回とか150回に上がるということは、心臓がきちんと全身の必要とする血液を供給するために心拍数でコントロールしているわけです。このコントロールがうまくいかないのが不整脈疾患ということになるわけです。

不整脈というのは、

・頻脈性不整脈:ものすごく心拍数が早くなりすぎる。必要もないのに心拍数が早くなると、動悸と言ってドキドキするわけです。何もしていないにも関わらず、運動もしていないのにドキドキしたりする。心臓だけが必要もないのに早く動く不整脈です。

・徐脈性不整脈:本来60回ぐらいの心拍数がないといけない心臓がおさぼりして20回や30回の心拍数だったら、当然全身へ酸素が十分運べなくなってしまいます。特に運動しても心拍数が30回しかなかったら、すぐに疲れて運動できないです。

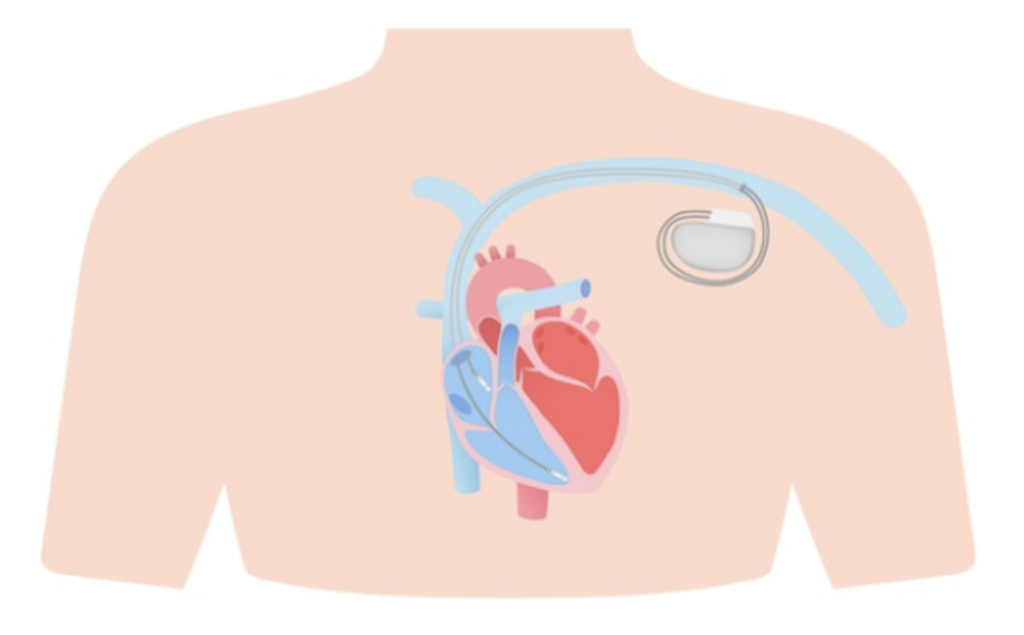

この徐脈性不整脈に対して、今どのような治療法があるのかというと、ペースメーカーと言う治療が広く行われています。ペースメーカーというのは、心臓が急にゆっくりになったり止まりそうになった時に心臓を助けてくれる働きをします。心臓が1秒間に1回拍動すれば心拍数は60になりますが、2秒に1回の場合は心拍数は30ということになります。そうすると、これはちょっとゆっくりだと判断した時には1秒に1回拍動するように電気を流して心臓を動かしてくれます。ペースメーカーは非常に頭がいい機械で、心臓が出している電気を感知して拍動している時は電気刺激を出さず、心臓が電気を出さないと、さぼったということを機械が判断して電気刺激を入れます。だからペースメーカーが作動しても患者さん自身は何もドキッとしたりすることはありません。

吉田早苗さん:ビリビリとかドキッとかはしないんですね?

松尾仁司院長:電気を流すと言うとビリビリというイメージがありますが、そういうことは感じなくて自然に心臓が自分で動いているように心臓を動かしてくれます。ペースメーカーを入れることによって心拍数は適切な回数になるので、今までゆっくりだった時には動くとしんどくなってた人が普通に動けるようになります。かつ、さらに頭がいいのはこの機械は、例えば人間が運動する、体を動かすとその電気刺激の回数も増やしてくれます。だから先ほどお話したように、じっとしている時は心拍数が60回だったものが、運動すると120とか150に心拍数が増えます。そのような心臓の反応を模擬してペースメーカーもちゃんと心拍数を増やしてくれます。そうすると心拍出量といって心臓が出す血液の量が多くなりなるので、息切れなどの症状なく、普通の人と同じように生活できるというのがペースメーカーという機械の素晴らしいところなんです。

そのペースメーカーがどのようにできているかというと、電気が必要なのでバッテリーがあって、そこから導線が血管をつたって心臓の方に入っていきます。バッテリーは皮膚の下に埋め込みます。電池がどんどん小型化してるのと同じように、バッテリーも同じように小さくなってきています。昔は弁当箱ぐらいあったのですが、今は500円玉1枚ぐらいの大きさになっています。これもいわゆる低侵襲化です。皮膚の下に小さな500円玉ぐらいの大きさのものを植え込んで、何年間もその電気をちゃんと供給し続けることができています。あと、さらにもっと進化したペースメーカーが最近出てきていて、もう皮膚の下にバッテリーは入れません。USBメモリーの半分くらいの筒状のペースメーカーをカテーテルを使って、足の血管から静脈をつたって心臓の方へ持っていき、心臓にフックのようなもので引っ掛けて、そこから電気刺激するというような形になってきています。なので、胸に傷を残すことなく、ペースメーカーを植え込むことができる時代になってきています。

本地洋一さん:今までは皮膚の下にあったけれども、今度はペースメーカー自体を心臓の中、心室の中に入れるというわけですね。

松尾仁司院長:そうですね。右心室という場所に入れます。もちろん局所麻酔で治療できますし、患者さんも痛みなどは最小限でペースメーカーが入るという形になります。

本地洋一さん:もう体の外から触ってもわからないですね。

松尾仁司院長:そうですね。今までは、胸の皮膚の下にペースメーカーを植え込んでいたので、見た目少し膨らんでいるのがわかったのですが、最新のペースメーカーは心臓の中にポンッと置いてくるイメージなので、見た目もスッキリですよね。

吉田早苗さん:でも先生、バッテリーがあるということは、電池交換はしなければならないですよね?

松尾仁司院長:電池のバッテリーですから電池切れもあり得るわけです。バッテリーの寿命はどれくらいペースメーカーが作動するかで個人差がありますが、それでも5年くらいは大丈夫です。さらに進化し続けているのは、バッテリー交換することなく充電できるようなタイプができないかなど検討されてきています。

本地洋一さん:すごいですよね。昔は弁当箱くらいの大きさだったのが、今では心臓の中に入れれるくらいの大きさになっているんですね。

松尾仁司院長:あとですね。将来になりますが、究極の小型化したペースメーカーというのは、米粒くらいの大きさにできないかというような開発も進められていると聞いています。

それから、再生医療って聞いたことありますか?山中教授が出されたiPS細胞などで、心臓の洞結節という最初に電気を流す部分の細胞を作って、ペースメーカーのように使えないかという方向性はあるらしいのですが、まだまだ安全性などをきっちりと評価しなければいけないので、まだまだ先の話になると思いますが、そういった治療も今模索されていると聞いています。

本地洋一さん:あと打ち合わせの際に心拍が止まった時に電気信号を送って動かすペースメーカーもあるんですか?

松尾仁司院長:そうですね。AED:体外式の除細動装置のことは、皆さんご存じかと思いますが、駅やデパートなどに心臓が止まってバタンと倒れた人に、体に電極を貼って電気ショックをかける機械のことですね。小学生の子供でも操作ができる、命を救うために必要な装置なのですが、それと同じ働きをすることができるペースメーカーがあるんです。

どういうことかと言うと、ペースメーカーを植え込んでいる人は心臓がどういう状態で電気が流れているのかを機械が判断することができます。致死性不整脈と言って、心臓の電気の流れがプルプル震える、痙攣しているような状態の不整脈があります。そのような不整脈が起こってしまう人に対して、ICDという植込み型除細動装置というペースメーカーを植え込んで、突然死を予防することできる機械もあります。

本地洋一さん:今までは体外的に電気ショックを与えていたけれども、体内に埋め込んでおいて、不整脈が起これば除細動をかけて心臓を動かしてくれる。すごく頭がいいですね。

吉田早苗さん:勝手にやってくれるんですか?

松尾仁司院長:そうです。誰かが外から判断してリモコンとかで行うのではなく、小さな機械が判断して、致死性不整脈から正常なリズムに戻してくれます。どんどん小型化していますので、まさに低侵襲ということだと思います。

吉田早苗さん:最終的に米粒って先ほど教えていただきましたが、すごいですよね。米粒ってどこかへ飛んで行っちゃって分からなくなりそうですね(笑)

次回のハート相談所は2025年11月20日(木)にお送りいたします。

また、心臓や循環器疾患に対する質問やご意見などは番組までドシドシとお寄せください。