2025年11月20日午後2時30分、『本地洋一のハート相談所』 の放送です。

今回の放送のテーマは『低侵襲でここまでできる!心臓や血管の治療③ 心臓弁膜症について』です。

本地洋一さん:本日は電話での出演です。まずは心臓弁膜症という病気の説明からお話をお願いします。

松尾仁司院長: 心臓はポンプの役割をしています。心臓は4つの部屋があって、一番大きな働きをしているのが左心室といって、そこがギューッとポンプとして収縮することによって全身に血液を送り出しているわけです。この左心室の入り口のところに僧帽弁という弁があって、どのような字を書くかというと、僧侶の僧に帽子の帽を書いて僧帽弁、ちょうど僧侶の帽子みたいな格好してるからそのような名前になっているそうです。そして、左心室の出口にある弁を大動脈弁と言います。この2つの弁があることによって、心臓は非常に効率的に血液を全身に送り出すことができているということになります。

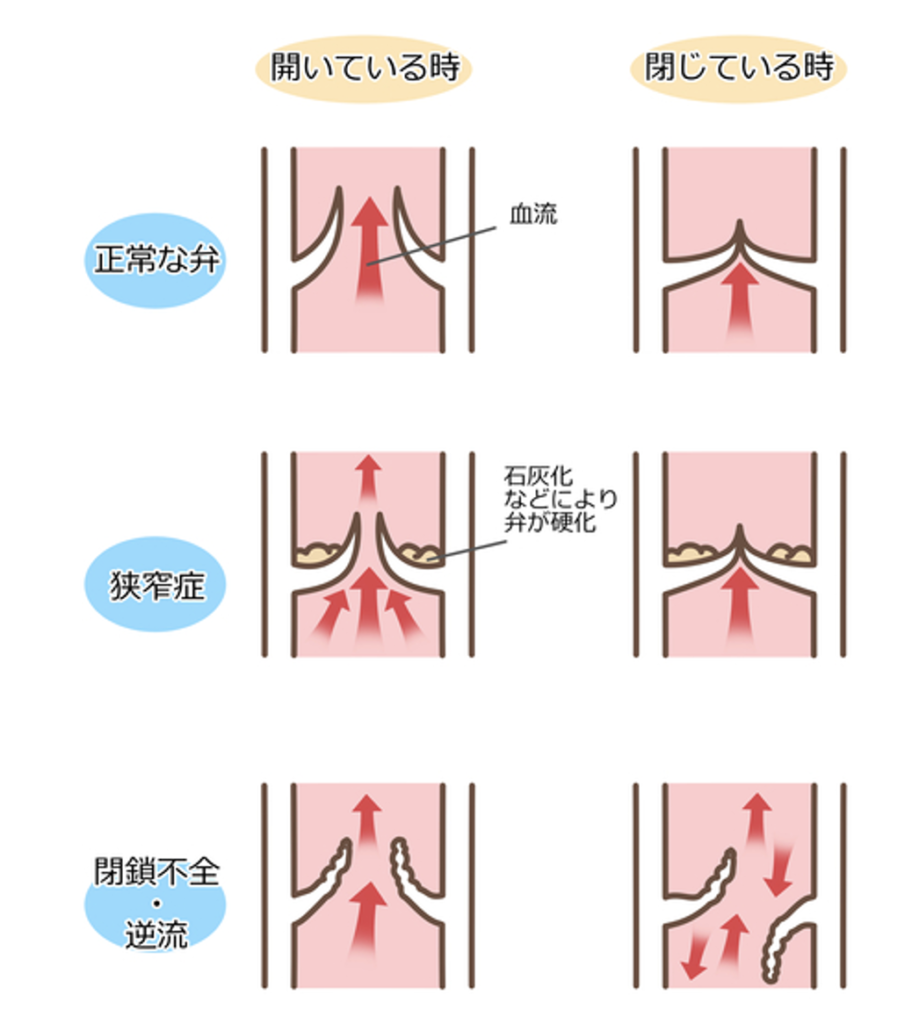

弁は血液の流れを一方通行にする働きをしていています。肺から来た血液が左心房→左心室→大動脈と流れていきますが、せっかく前方に送り出した血液が元に戻ってしまうと、心臓としてはすごく効率の悪い仕事しかできません。それを効率よく一方通行に血液が流れるようにしているのが、この弁の役割です。

弁がどんなものでできてるかというと、餃子の皮みたいなものなんです。餃子の皮と言っても1日10万回の血液流れても壊れず、それを何十年~100年近く弁を通過する血液を一方通行にしようとしてくれてるわけです。しかし、年を重ねてくるとだんだんこの弁が傷んできます。弁自体が先ほど餃子の皮を言いましたが、石みたいに固くなるような場合もありますし、壊れてしまうこともあるわけです。弁が固くなると当然そこを血液が通過しにくくなるので、こういった弁の異常によって血液の流入流出がうまくいかなくなる病気を心臓弁膜症と言います。

本地洋一さん:心臓が本来は血液を全身に送り届けなきゃいけないんだけれども、それを弁で制御しながら血液が逆流しないように弁で塞いで、そして前に送り出していく。必要な時は開いて必要でない時には閉じるということをしているわけですね。

松尾仁司院長:そうです。その心臓弁膜症の中で多い病気が大動脈弁狭窄症という弁膜症があります。狭窄症というのは、弁が狭くなるということで開きにくくなって血液が通過しにくくなっている状態です。なので、心臓はものすごく負担がかかるわけです。その影響で、心不全という心臓のポンプの働きが破綻してしまう状態になるわけです。

この弁膜症を治す方法というのは基本的には外科的な手術しかないという現状があったわけです。もちろん外科的な手術も確立されたすごくいい治療で、弁膜症の患者さんで手術をして元気に普通の生活ができている人というのはたくさんいます。だから外科手術がいけないというわけではありませんが、ただ開胸手術といって胸を大きく切って、心臓を一旦止めて、その間に弁を取り替えて、また心臓を動くようにするという大きな手術になります。そうなると、やはり侵襲性といって体にかかる負担というのは多少大きなものになります。

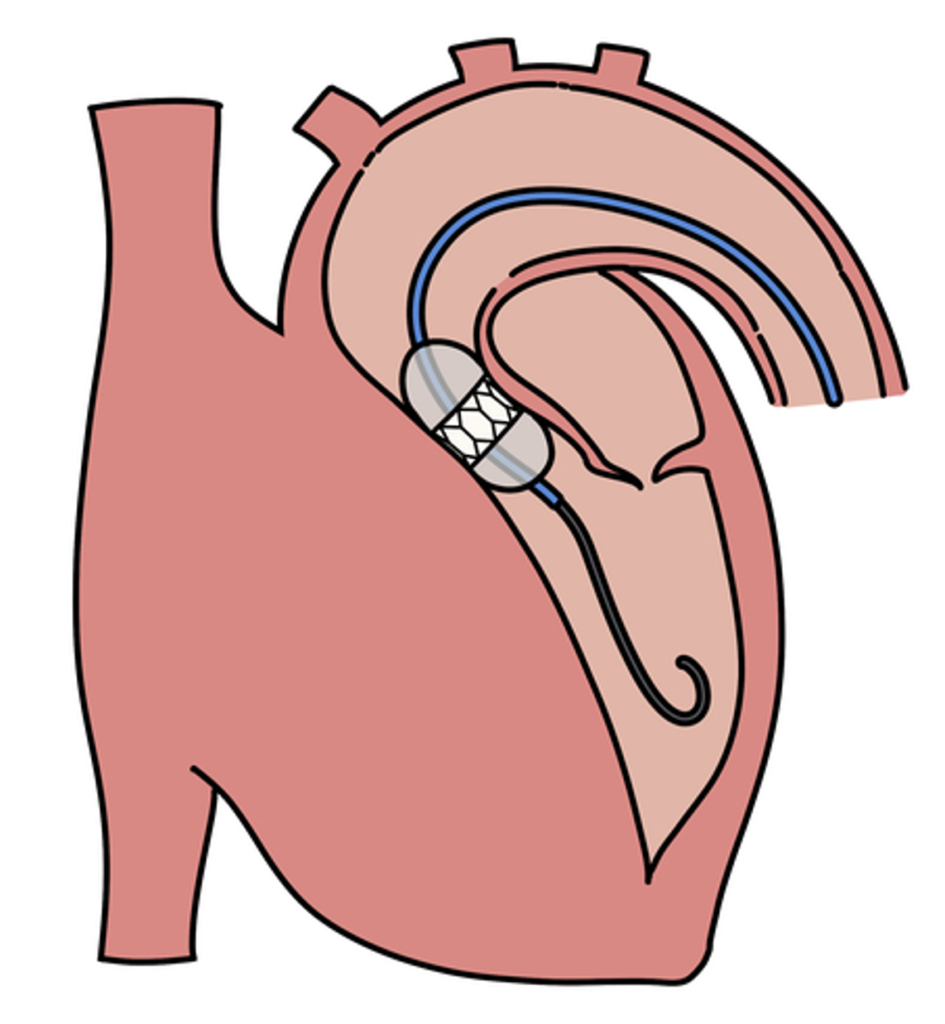

今はこの弁の手術をより低侵襲にできる時代になってきてて、カテーテルを使って胸を開けることなく、足の付け根の血管から鉛筆の芯ぐらいそれよりもうちょっと太いぐらいのカテーテルを用いて弁をかしめたカテーテルを大動脈弁のところまで持ち込んで、パカッとその弁を置いてくるというカテーテル治療があります。これはものすごく患者さんにとっては低侵襲な治療として有効であるということが、データとしてどんどん積み上がってきているのが現状です。

実際にどのくらいの時間かかるかというと、局所麻酔で行える時代になっていますし、メインの手技自体は30分から1時間くらいで終わってしまう手術なんです。ちょっとびっくりですよね!?

本地洋一さん:少し前の何年か前は開胸と言って胸を開いて、ろっ骨を切ってガバッと開いての時代から足の付け根を少し切るだけでできるようになったんですね。

吉田早苗さん:切る箇所は足の付け根だけですか?

松尾仁司院長:そうですね。それ以外には細いカテーテルを手首から入れたりしますが、開胸手術のような全身麻酔で行う侵襲が多い手術と比べるとTAVI(経カテーテル大動脈弁置換術)という方法は非常に低侵襲で治療ができる時代になっています。まだこの治療が始まったのが2002年のことで四半世紀経っていない治療なので、例えば長期的な予後などはこれからどんどん確認していくようなことではあります。現在は80歳以上のご高齢の方には侵襲度が少ないTAVIを選択し、75歳以下の比較的若くて体力のある方は長期的なデータがたくさんある開胸手術を選択しましょうとガイドライン上で位置づけされています。

本地洋一さん:体力のある人は外科的な治療で高齢者のような体力の少ない人には内科的な治療を選択し、循環器病を改善していくということになりますね。

松尾仁司院長:そうですね。もちろん外科的な治療は侵襲度が高いという話になりますが、実は外科治療もどんどん低侵襲化してきています。先ほどお話ししたような胸を開いて行っていた手術方法が、体にある一部分だけ小さな傷を開いて、あとは内視鏡などを使用して手術をするという方法も積極的に行われるようになってきています。なので、当院ではより低侵襲に治療できるように私たちは日々目標にしていますし、心臓病の治療全体にも低侵襲化という大きな流れがあるのではないかと思います。

本地洋一さん:なるほど。高齢者の方がどんどん多くなってくる中で手術も対応して、体に優しい手術がどんどん発展していますね。しかも発展のスピードがこの20年の間でこんなに違うのかと驚かされますね。

松尾仁司院長:今回は弁膜症の低侵襲治療の話をしていますが、前々回お話した心臓の血管領域の心筋梗塞や狭心症に対しての治療もこの50年で、ものすごく大きな進歩をしていますし、前回お話したペースメーカーも大きさが500円硬貨くらいの大きさになっています。

そういった点では技術の進歩が本当に目覚ましいものがあると思います。

吉田早苗さん:医療の世界も技術がものすごく進化を遂げているということを伺いました。

次回のハート相談所は2025年11月27日(木)にお送りいたします。

また、心臓や循環器疾患に対する質問やご意見などは番組までドシドシとお寄せください。