『きょうもラジオは!? 2時6時 』~第113弾~

2025年2月13日午後2時30分、『本地洋一のハート相談所』 令和7年3回目の放送です。

本地洋一さん:今回の放送のテーマは『血圧の変動』についてお話を伺いたいと思います。

このコーナーでは今までも血圧や高血圧について取り上げたことがありますので、おさらいになるところもありますが、本日は『血圧の変動』についてスポットを当てていただけたらと思います。それでは、松尾院長よろしくお願いいたします。

松尾仁司院長: 血圧は、ご高齢の方々にとって最も話題になりやすいものの一つではないでしょうか!喫茶店などでも良く血圧のお話で盛り上がっている場面を目にすることがあります。

吉田早苗さん: そうですよね。私も喫茶店で近くの席のご高齢の方々のグループが、今日の上の血圧がどれくらいだったとか、こんな薬を飲んでいるとかいうお話をされているのを聞いたことが何度かありますよ。

松尾仁司院長: このハート相談所でも高血圧症は放置すると脳梗塞や心筋梗塞などの恐ろしい病気にかかる可能性が高いというお話をしたことがありますし、世間的にも高血圧症は健康的な生活を長く続けるために良くないということは認識されていると思います。

しかしながら血圧が測られるようになったのは実は最近100年くらいで、血圧測定が普及したのは20世紀半ばになってからです。

20世紀後半以降は「高血圧は本当に悪か?」「下げた方が良いならどこまで下げたら良いか?」の検証が行われました。1960年代、最初の試験では拡張期血圧(下の血圧)115mmHgで区切って検討し、血圧の低い方が良いことがすぐ分かりました。高い方が圧倒的に病気になる確率が高かったのです。

その後も新薬を使った様々な試験で、血圧が低いほど良い結果が多く、最近では120台/70台まで下げて良いという結果がいくつか出ています。というわけで血圧は、「the lower、the better」(低ければ低い方が良い)という考え方が一般化しつつあります。

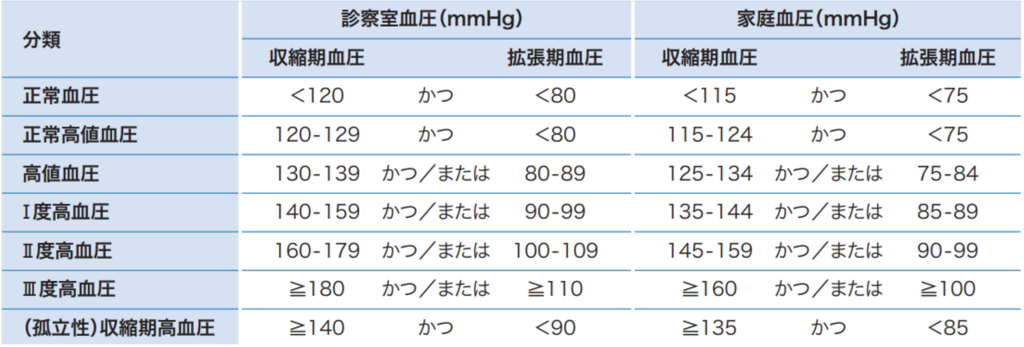

世界保健機関(WHO)の基準では正常血圧とは、収縮期血圧(上の血圧)が120未満で拡張期血圧(下の血圧)が80未満と定義されています。また、正常範囲ではあるけれどもやや高めですよ!という正常高値血圧は収縮期血圧が120~129かつ拡張期血圧が80未満と定義されています。

日本高血圧学会の高血圧治療ガイドライン2019の診断基準でも収縮期血圧が130~139かつ/または拡張期血圧が80~89は高値血圧と定義されています。

成人による血圧値の区分(高血圧治療ガイドライン2019より抜粋)

本地洋一さん: これをみると収縮期血圧が140mmHg以上だと高血圧症で治療が必要になるということでしょうか?

松尾仁司院長: 治療が必要になる場合があるため、一度受診されたほうが良いといえます。というのは、血圧は測定する時間帯や体調、精神状態、運動中や休んでいる時で同じ人でも低い時もあれば高いときもあり、これを『血圧の変動』といいます。

たとえば血圧の時間帯による変化を日内変動といい、一日のうちでも血圧は朝の目覚めとともに上昇し、活動性が高い日中は交感神経が優位となりますので、やや高めで推移します。そして活動性が低下する夜間や睡眠中は、副交感神経が優位となり血圧は日中に比べると低くなります。

吉田早苗さん: ということは、血圧は一日に何回も測ったほうが良いということでしょうか?

松尾仁司院長: 理想的には朝・昼・晩と一日に3回測れると良いのですが、昼間はお仕事をしておられる方も多いでしょうから、朝起きて朝食前に測定し、夜は夕食後のリラックスした際に測定する習慣をつけていただくのが良いと思います。

また、体調の良し悪しでも『血圧の変動』がおこるため、ご自分の体調が良い時の血圧もご自身で分かっていることが望ましいといえます。

吉田早苗さん: 私は朝のほうが夜よりも血圧が高いような気がします。

松尾仁司院長: 近年医療機関では24時間自由行動か血圧測定が行われるようになり、医療機関では見落とされがちな様々なタイプの高血圧が見つけられるようになってきました。

『早朝高血圧』

健康な人でも朝起きて活動を始めると血圧が上がりますが、早朝に血圧が急上昇するのは問題です。病院やクリニックで測定すると正常範囲におさまり、投薬治療を受けている場合でも血圧コントロールがうまくいっているように見えるため、そのまま放置されているケースも少なくありません。

日本高血圧学会の高血圧治療ガイドライン2019では早朝高血圧とは診察室血圧が140/90mmHg未満で、起床後1、2時間以内の血圧が高い(135/85mmHgを超える)場合と定義されており、高血圧持続型と、モーニングサージ型があります。

• 高血圧持続型

睡眠中も血圧があまり低下せず、早朝まで持続して血圧が高くなるタイプです。糖尿病の人や腎臓障害がある人、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の人などに多いといわれています。就寝中に血圧が高いと心臓や血管に負担を与えてしまい、脳心血管病を起こすリスクが高まるといわれています。

• モーニングサージ型

寝ている間にいったん血圧が下がるものの、明け方から起床時にかけて急激に血圧が上昇するタイプです。高齢者や血糖値・コレステロール値が高い人、アルコールを多飲する人に起こりやすいので注意が必要です。日本人に多い脳卒中はモーニングサージとの関連が指摘されています。

『白衣高血圧と仮面高血圧』

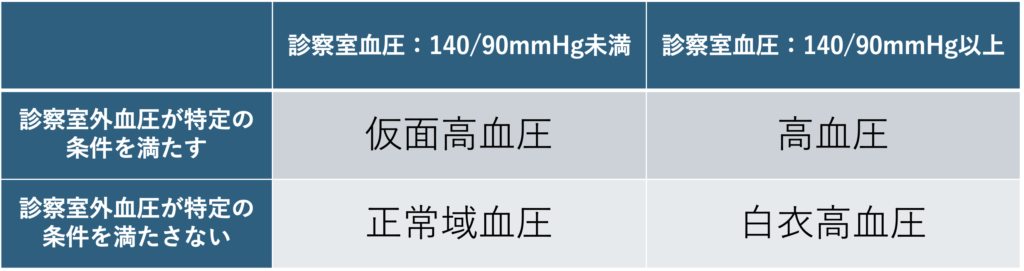

お家で測る血圧と病院の診察室で測る血圧が乖離している患者様がしばしばお見えになります。

白衣高血圧とは、日常生活における血圧は正常範囲内であるにもかかわらず、病院や診療所などにおいてのみ血圧が高くなる状況を指します。

仮面高血圧とは、病院や診療所などで測定した血圧(診察室血圧)が正常な範囲内に収まっていても、早朝や夜間、昼間など特定の時間、あるいは職場など医療機関以外の特定の場所で高血圧を示すことがあります。 このような血圧の状態を「仮面高血圧」と呼びます。

本地洋一さん: 今のお話を聞くと、我々が思っているよりも高血圧の定義とされる血圧は低いということ、また近年24時間血圧を自動測定する検査をおこなうようになって『血圧の変動』から高血圧の種類には様々なものがあることが分かってきたということですね!

ということは高血圧のタイプによっても治療薬の種類や飲み方、運動や食事をはじめとした生活習慣も異なってくる可能性があるということでしょうか?

健康的な生活をより長く続けるためには、ちょっとした工夫と無理なく続けることが大切だということですね。ありがとうございました。

松尾仁司院長: おっしゃる通りです。高血圧が良くないということが分かってきたのは1960年以降で、かつては収縮期血圧が年齢+100mmHg程度までは良いといわれていました。しかしながら、様々な臨床研究や疫学調査で得られたデータから、血圧は低いほうが良いという概念が一般化してきており、高血圧の診断基準は現在では年齢にかかわらず収縮期血圧<130mmHgに変わってきています。

本地洋一さん: まずは、自分の普段の血圧とそのリスクを正しく知ることからですね!ありがとうございました。

吉田早苗さん: 次回のハート相談所は2025年2月27日(木)にお送りいたします。

また、心臓や循環器疾患に対する質問やご意見などは番組までドシドシとお寄せください。