『きょうもラジオは!? 2時6時 』~第119弾~

2025年5月15日午後2時30分、『本地洋一のハート相談所』 令和7年9回目の放送です。

今回の放送のテーマは『肥満と健康』です。

本地洋一さん: まさに私によく合ったテーマと思います。(笑)

いつも以上により学習・勉強させてもらえればと思います。よろしくお願いします。

松尾仁司院長:最近は肥満と聞くとマイナスイメージがあるかと思います。太っていると病気になりやすいだとか…。 でも、少し前まではマイナスイメージではありませんした。例えば、古代エジプトや中世ヨーロッパまでさかのぼりますが、肥満は「裕福さの象徴」であったり、ヨーロッパの王様をイメージしていただくと、多くの方は太った王様をイメージされると思います。この頃は「食べる=力の証」だったので、肥満はステータスのシンボルでした。日本でも恵比寿様とか布袋様はお腹がボコンと出ていますよね。でも今の時代で言うと、完全にメタボですよね。このように昔は悪いイメージはなかったのですが、19世紀後半の産業革命によって中流階級の人でも食に困らなくなった頃から、逆に肥満は不健康・怠惰・自己管理不足というイメージがつくようになってきました。

実際に肥満と健康というのは、色々な医学的な疫学データで示されています。

日本では実際にメタボ検診というのが行われています。メタボ検診、正式には「特定健康調査」と言いますが2008年に日本で始まり、日本では普通に行われてますが、実は世界的に見ると極めて珍しいことで、非常に画期的なことなのです。この検診のおかげで、多くの国民の方々が「メタボに気を付けないと」という意識になっています。

🔐特定検診、通称「メタボ健診」

・対象者:40歳〜74歳の国民健康保険・社会保険加入者

・目的:内臓脂肪型肥満(=メタボリックシンドローム)を早期に発見・予防して、生活習慣病(糖尿病、高血圧、脂質異常症など)を減らすこと

・主な検査項目:

〇腹囲(男性85㎝以上、女性90㎝以上が目安)

〇BMI(体格指数)

〇血圧、血糖、血中脂質(中性脂肪やHDLコレステロールなど)

〇尿検査

〇医師の問診

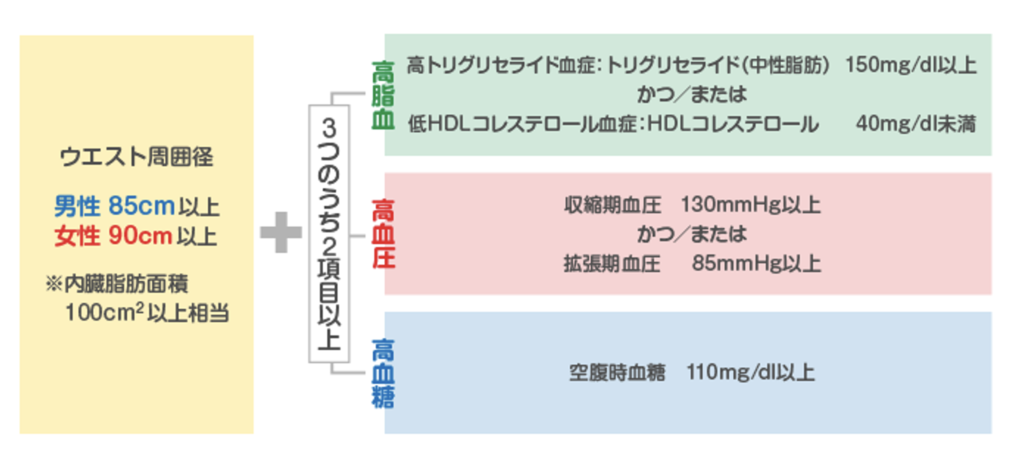

メタボリックシンドロームの診断基準(厚生労働省 生活習慣病予防のための健康情報サイトより抜粋)

なぜ「メタボ」に気を付けないといけないかと言うと、メタボの診断基準の血圧が高い、コレステロールが高い、血糖値が高いというのは、すべて動脈硬化を惹起する要因なので、「メタボリック症候群」に該当する方というのは将来的に動脈硬化が原因で脳梗塞や心筋梗塞になる確率が高くなるということが示されています。

『死の四重奏』

内臓脂肪に加えて高血圧、糖尿病、脂質異常のうち2つが合わさった状態をメタボリック症候群と定義されますが、これら4つすべて(内臓肥満+高血圧+糖尿病+脂質異常症)を持っている状態を死の四重奏と言い、心筋梗塞などの心臓病で死亡する確率が30倍高くなることが知られています。なので肥満というのは将来病気を起こすサインというか、基礎疾患として考えなければいけません。

では次に肥満というのは体重をコントロールしなければならないということですが、どうすればいいのかということですが、悩まれる方は多いと思います。

体重というのは、体が消費するエネルギーと摂取するエネルギーのバランスで太るのか痩せるのかが決まります。

・摂取エネルギー < 消費エネルギー ⇒ 痩せる

・摂取エネルギー = 消費エネルギー ⇒ 維持

・摂取エネルギー > 消費エネルギー ⇒ 太る

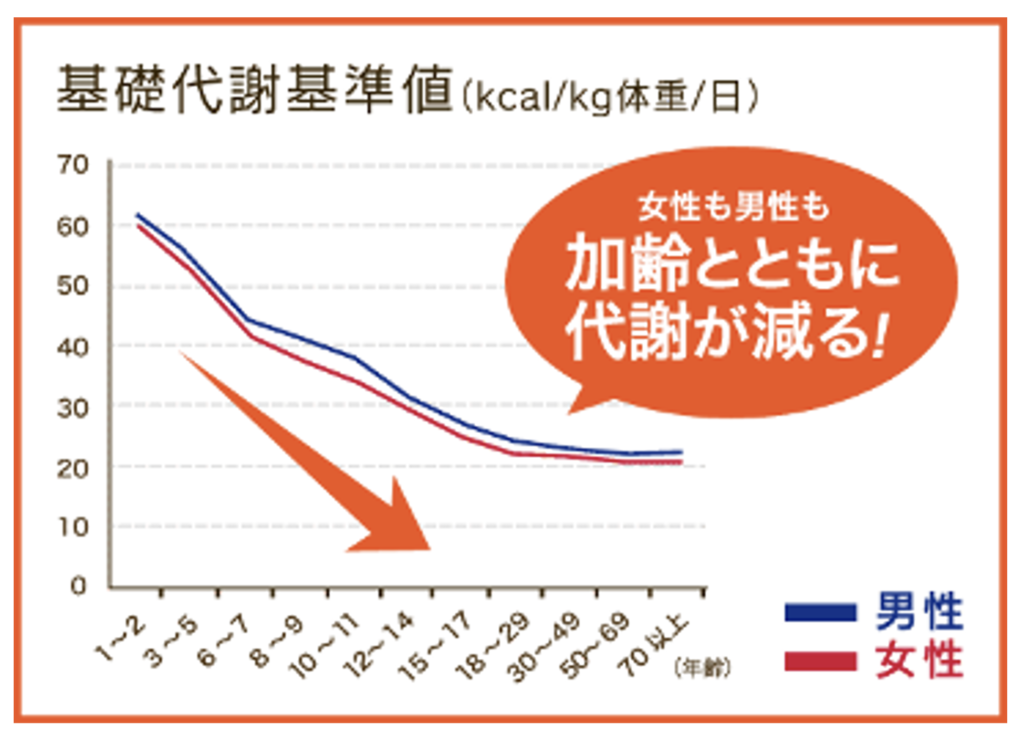

この摂取エネルギーと消費エネルギー2つのバランスを考えるということと、もう一つ重要なのが基礎代謝です。

『基礎代謝とは人が生きていくために最低限必要なエネルギーです』

「基礎代謝」とは、体温維持、心臓の拍動や呼吸など安静にしている時、つまり生きているだけで消費されるエネルギーです。この基礎代謝は若いうちは活発で、ある程度じっとしていてもエネルギーは消費されます。

吉田早苗さん:えっ!?じっとしててもですか?じゃあ、今も消費してくれているということですね?

松尾仁司院長:そうなんです。ただ、基礎代謝というのは加齢とともに低下していきます。なので、10代の頃にラグビーなど運動して、たくさん食べていた方が40代、50台になって運動はしなくなり、基礎代謝量も低下することで太っていってしまう、中年太りというものですね。なので、基礎代謝を落とさないためにも運動習慣を身に付けるということは非常に重要なことです。運動することで筋肉量が多くなると基礎代謝量は増えますので、筋肉トレーニングなども必要になります。一方で、痩せるためになるべく食べないようにするという方法は短期的な効果はありますが、基礎代謝量は低下してしまいます。なので絶食などのような極端な食事制限はしないでください。

本地洋一さん:食事は決められた通りにきちんと食べながら、エネルギー量をコントロールしていくということですね?

松尾仁司院長:そういうことです。食事で摂取エネルギーをきちんと摂り、運動をして消費エネルギー量が増える、また基礎代謝量も高くなることで、太りにくい体質になることが大切なことと言われています。先ほどお話した極端な食事制限というのは、太りにくい体質ではなく、むしろ太りやすい体質になってしまうので、一時的に頑張って体重を減らしてもすぐにリバウンドしてしまうことがあります。健康的な体重の減らし方を意識することが大切になりますね。

また、肥満というのは悪循環をもたらすとも言われています。体が重たいと色んな場所に負担がかかります。心臓や血管だけではなく、脂肪肝という状態になって肝臓が悪くなる、肥満になると多くなる癌があったりもします。あと、整形外科的な病気で膝関節症とか腰椎症とかの原因にもなります。膝関節が痛くなると運動しなくなる、そうなると基礎代謝が落ちて太りやすくなるといった悪循環になってしまうので、早めの内からそういうことも意識していくことが大切です。

『今日の自分の体重は何kgなのか知ることから始める』

心臓病もやはり体重が重い方に起こることがよくありますし、心不全の方は体重の増加が病状悪化のサインであったりします。なので、自分の体重が今何kgなのか把握することが大切です。もちろん心臓の病気ではない人も同じで、体重計に乗る習慣を身に付けていただいた方がいいと思います。

吉田早苗さん:見るのが怖くて乗れないという人もいると思いますけど、逆に見ないといけない、現実を知らなければいけないということですね。

松尾仁司院長:そうですね。まずは自分の体重を知っていただいて、そして今の自分の体重が多いのか少ないのか確認してもらうことも重要です。

リスナーの皆様はBMIという指標があることをご存じでしょうか?BMIとは肥満度を表す指標として国際的に用いられている体格指数で、[体重(kg)]÷[身長(m)の2乗]で求められます(身長はcmではなくmで計算します)。

『BMIの値は22が最も健康的です。』

日本肥満学会の定めた基準では18.5未満が「低体重(やせ)」、18.5以上25未満が「普通体重」、なかでもBMIが22になるときの体重が標準体重で、最も病気になりにくい状態であるとされています。

『BMIの値が25以上を肥満と言います。』

BMI25以上は「肥満」と定義されていています。

本地洋一さん:今日のお話の中でそういうことを知っていただいて、自分の管理の中で生かしていただく。そして体重計には2日に1回でもいいから、まずは乗るということが大切ですね!

吉田早苗さん:肥満というのは怖い状態ですし、自分自身でしか管理できないので、皆さんしっかり管理していきましょう!

次回のハート相談所は2025年5月22日(木)にお送りいたします。

また、心臓や循環器疾患に対する質問やご意見などは番組までドシドシとお寄せください。