2025年7月17日午後2時30分、『本地洋一のハート相談所』 の放送です。

今回の放送のテーマは『心臓手術の昔と今』です。

本地洋一さん:本日は、岐阜ハートセンター副院長の小山裕先生に来ていただいています。小山先生は心臓血管外科の先生です。心臓手術がどんなふうに時代とともに変わってきたのかなどを伺っていきたいと思います。実は私は2002年に心臓バイパス手術を受けています。

日本において、心臓手術が行われるようになったのは、いつ頃くらいからなのでしょうか?

小山裕副院長:1950年頃が最初の時期になります。なので、少し前に始まったことになります。心臓外科というのは、外科の領域でも比較的若い科目になります。昔は心臓を触るということが、なかなかできない時代がありました。そこから考えますと急激に進歩をしていると思います。血管を吻合するということの基本的なことは変わっていませんが、その手段や方法、手術成績といわれる結果が劇的に進歩、改善されているのが今の心臓手術かなと思います。

本地洋一さん:今先生から心臓を触るという話がありました。やはり胸を開けて心臓に手を触れたり、メスを入れたりということは非常にやりにくい、行われない手術の一つの領域であったということでしょうか?

小山裕副院長:そうですね。古くから色々な外科的な治療・手術がありましたが、心臓は触ってはいけないという宗教的な概念も含めてありました。ですが、やはり心臓手術をしなくていけない患者さんが増えてきた、心臓手術をすれば助かることがわかってきたなど、医学の進歩があって心臓手術が普及することになりました。

本地洋一さん:先ほど1950年頃が心臓手術の始まりというお話がありましたが、一般的に病院でごく普通とまではいかないにしても多くの人たちが心臓手術受けることができるようになったのは、いつ頃なのでしょうか?

小山裕副院長:1970年頃が大学病院や大病院など県に一つあるかないかというような形で心臓手術ができるかできないかという時代から、民間の病院に移っていったという時期だと思います。

本地洋一さん:1970年代というのは本当にまさに現代ですよね。その中で数十年の間で

劇的な進化をしていく主な変化として、バイパス手術だとどんなふうに変化していったのでしょうか?

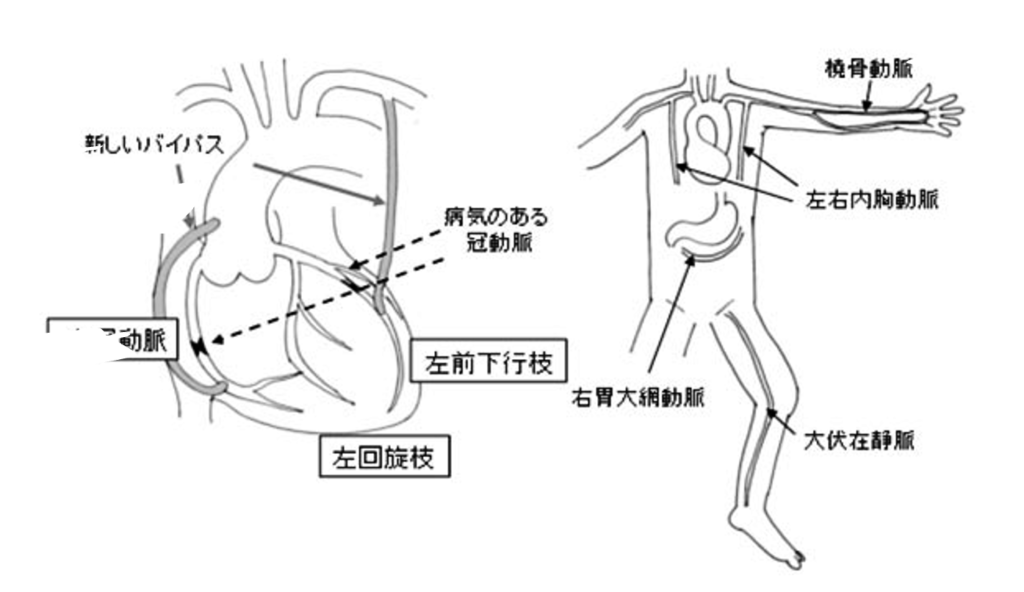

小山裕副院長:バイパス手術というのは基本的に心臓を止めて手術をします。我々が吻合する血管、冠動脈という血管はだいたい直径2ミリぐらいです。その2ミリの血管に約12針から14針を縫っていきます。その中でやはり心臓が動いている状況では手術できませんので人工心肺という機械を取り付けて心臓を止めて手術が行われてきました。それが時代とともに進歩し、人工心肺を使わずに体の負担を少なくする、脳梗塞などのリスクも避けるために人工心肺を使わない手術、いわゆる心拍動化手術やオフポンプ冠動脈バイパス術と呼ばれる術式が出てきました。これは実は日本のお家芸と言われるぐらいアメリカではほとんど行われておらず、90%以上が心停止で行っていますが、日本ではだいたい60%弱ぐらいの病院で人工心肺を用いない心拍動化手術が行われています。これは世界的に見ても日本が長けている領域ではあるかなと考えています。

本地洋一さん:これは先生も心臓がドックンドック動く中で血管も踊るし、そこを2ミリの血管をつなぎ合わせる、十数針を縫うという、これは神業といいますか、普通に2ミリを縫い合わせるだけでも大変なことじゃないですか?

小山裕副院長:そうですね。裸眼では糸すら見えませんが、ルーペと言われる眼鏡をつけて行います。私が使用しているのは、4.5倍に見えるものを付けて吻合します。

吉田早苗さん:4.5倍でも見えるのかなと思いますよね。2ミリの血管に十数針を縫うんですよ!

本地洋一さん:すごいですよね。先生が先ほどおっしゃったように日本のお家芸で、やっぱり日本人の器用さっていうことは大きいと思いますね!

小山裕副院長:海外で心拍動化手術されている先生も一部はいらっしゃいますけれども、日本の場合はほとんどの都道府県で行われていますので、日本人の器用な人種を活かした手術方法だと思います。

本地洋一さん:なるほど。さらには、最近お年寄りが増えている高齢化社会の中で、年齢の高い人の手術や体が弱い方への手術というのはできるものなのでしょうか?

小山裕副院長:そうですね。やはり昔心臓の治療を受けた方、ご家族とかご両親が受けられた方、その頃はできなかったことが実は今できるようになっています。もう年だから諦めていますと言われている方もいらっしゃいます。ところが違います。

というのは、私が研修医の頃は80歳代の方の心臓手術をどうするかというのが、我々心臓外科の学会でも議論をされるテーマの一つではありました。

本地洋一さん:80歳の人を心臓手術するのか、80歳だから耐えられないからやめるのか

小山裕副院長:そういう議論がありました。今は議論の余地はありません。80歳の方も手術をされますし、私の経験の中で一番のご高齢は90歳代の方でバイパス手術を受けられた方もいらっしゃいました。これはカテーテル治療では対応できないもの、技術的に対応できないものは外科的な心臓手術で対応しますし、逆に外科的な心臓手術に体の負担が耐えられない可能性がある方に関しては、負担の少ないカテーテル治療ということになります。これは、お互いを補い合う存在なので、どちらの手術が長けているということではありません。やはりその方その方に適した治療を選択するということが大事になります。その中で年齢ということに関しては、あまり考えず、むしろその方が元気かどうかということが大きいですね。

本地洋一さん:ですから、90歳であっても体力をお持ちの方は積極的な治療を行っていくということですね。年齢が若くても体力的に問題があったり、内臓の問題があったりすれば、中には治療が難しいということになりますね。

吉田早苗さん:手術をした後は普通の生活できるものなのでしょうか?

小山裕副院長:そうですね。手術後の経過に関して言うと、心臓手術は胸の真ん中を切開しなくてはいけません。これは胸骨という骨を切ることになるので、上半身の負担に関しては気を付ける必要があります。重たい物を持ち上げるなどの動作は、やはり骨が治癒する2,3ヶ月までは少し制限となりますが、足を動かす運動、例えばウォーキングなどはどんどん積極的に行って大丈夫です。というのは、心臓は手術前より手術後の方が元気な分けですから、どんどん動いてほしいです。

本地洋一さん:そうですよね。血流がなかったところから手術をして血流が回復すれば、運動しても苦しくないし劇的に身体を動かすことができるということに繋がってきますね。

吉田早苗さん:入院期間も昔に比べると短くなっているのでしょうか?

小山裕副院長:そうですね。我々ハートセンターでは手術後10日前後で退院されています。

吉田早苗さん:えっ!10日でいいんですか!?

小山裕副院長:はい。中には最短4日で退院された方もいらっしゃいます。昔は手術後は絶対安静と言われていた時代とは違って、今は翌日から立ってもらったり歩いてもらったりします。

吉田早苗さん:心臓の手術をしてもですか!?

小山裕副院長:そうです。昔は絶対安静でしたが、それが今はどんどん動いた方がいいですよということに変わってきていますので、これもまた一つ新しい医学の進歩ですよね。

本地洋一さん::なるほどね。心臓手術を行ってもすぐに日常に生活に復帰できるし、しかも前より元気になるという素晴らしい、不思議な手術ですね。

本日もありがとうございました。

次回のハート相談所は2025年7月24日(木)にお送りいたします。

また、心臓や循環器疾患に対する質問やご意見などは番組までドシドシとお寄せください。