心不全チーム

心不全再入院率“0”へ

~心不全チームの様々な取り組み~

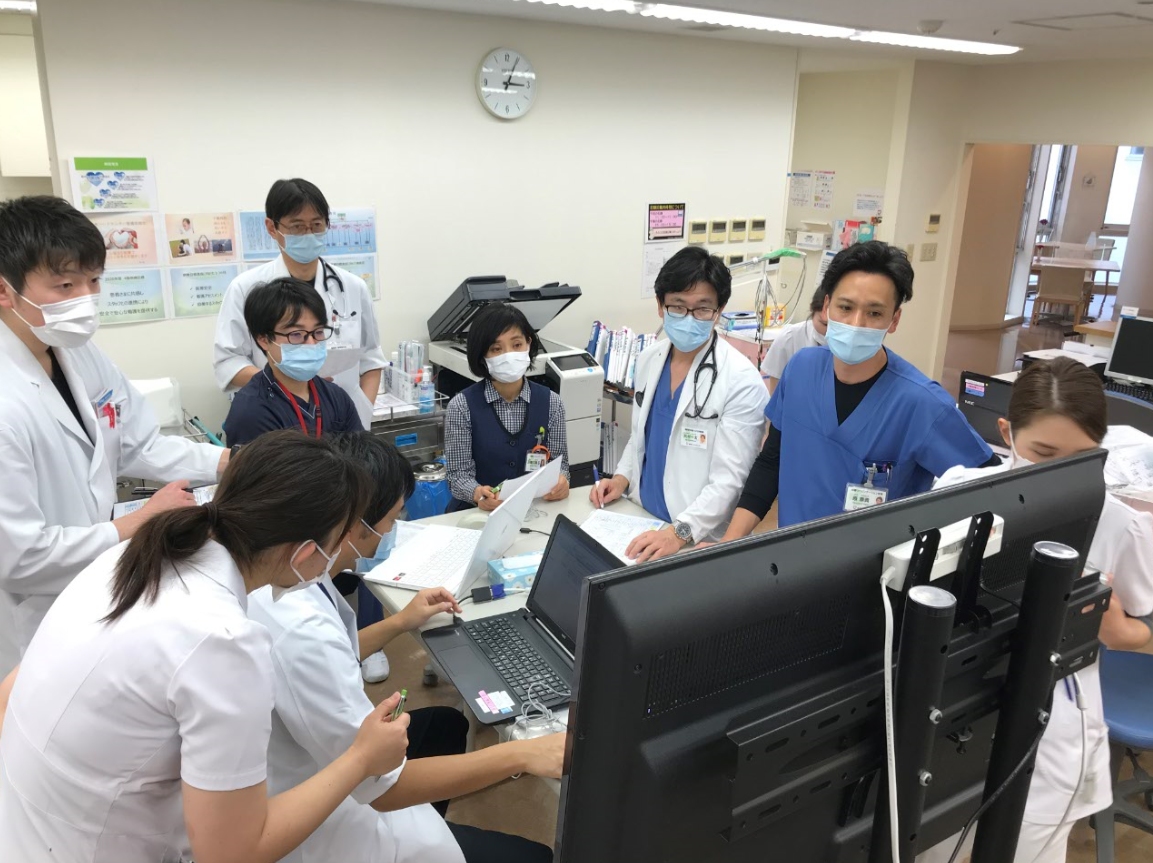

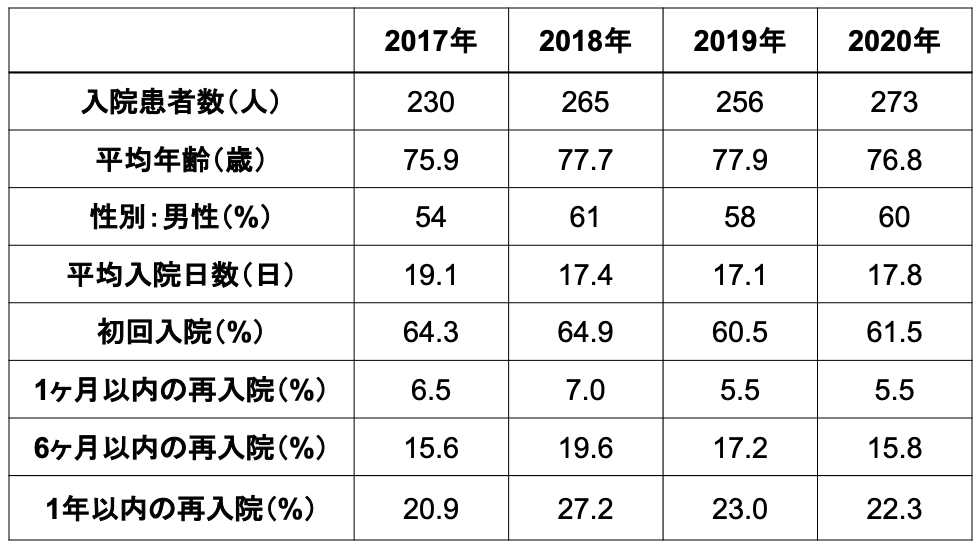

心不全チームは2016年1月に発足し、準備を重ね2017年4月から入院心不全患者様に対して介入を開始しました。

メンバーは医師を始め、看護師、理学療法士、管理栄養士、薬剤師、検査技師、医療ソーシャルワーカーなど多くの職種が参加しています。

(チームメンバー)

・医師(循環器内科:川村、中川)

・看護師(原、木山、河野、嶋井、外羽)

・理学療法士(永井)

・管理栄養士(大西)

・薬剤師(岩田)

・MSW(三輪)

・臨床検査技師(木造)

・臨床工学技師(神谷)

心不全ってどんな病気?心不全を正しく理解しましょう

“心不全”と聞くとどのような印象を持たれますか?“がん”と聞くとあとどれくらい生きられるか、手術はできるのか?など色々な事が思い浮かぶと思います。しかし、心不全と聞いてもわかったような、わからないような…そんな印象ではないでしょうか?

『心不全とは、心臓が悪いために、息切れやむくみが起こり、だんだん悪くなり、生命を縮める病気です。』と2017年に日本循環器学会から定義が発表されました。高血圧、不整脈、弁膜症、心筋症、心筋梗塞など、聞いたことのあるものから聞き慣れないものまで、あらゆる心臓病は心不全を引き起こす危険性があります。また心不全の代表的な症状は息切れやむくみで、これらの症状は心臓の機能が低下することにより、血液循環が悪くなったり肺や足に水分がたまることで出現します。そして、心不全になって入院するとお薬や手術などの治療によって患者さんは良くなるのですが、しかしそれは心不全が「治った」わけではありません。一度心不全で入院した患者さんは半年以内に30%近い方がまた心不全が悪くなって再入院すると言われています。さらに増悪を繰り返すたびに心臓の力は低下し、活動度が下がり、やがては介護が必要な状態となって生命を縮めていきます。日本の循環器疾患の死亡数は癌に次いで第2位となっており、心不全による5年生存率は50%と予後も決して良くなく、がんと同じくらい命に関わる病気なのです。

心不全は生活の中で悪化します!自己管理が重要です

心不全患者様を支える、心不全チームの取り組み

(入院中の患者様への取り組み)

心臓が悪いために心不全になるわけですが、中には心不全による入退院を繰り返してしまう方がいます。心不全を繰り返してしまう要因は、もちろん医学的因子(不整脈や高血圧、感染など)もありますが、多くは生活因子(水分過多、塩分過多、薬飲み忘れ)が原因だと言われています。そのため、日々の生活習慣を整えるという事は非常に大切です。当院では心不全で入院された患者さんに多職種であらゆる方向から検討し、生活習慣の是正から退院後の在宅支援の調整まで、再入院を防ぐために下記のような取り組みを行っています。

・心不全患者パンフレット作成

心不全で入院された患者さん全員に、当院が作成したパンフレットを

お渡しします。心不全の自己管理に必要な8つの項目が書かれています。

・心不全カンファレンス(2回/週)

月曜日と木曜日に行います。月曜日は心不全チームで入院している患者様全体のカンファレンス。木曜日は各病棟から心不全チームに相談を受けた患者様に対してカンファレンスを行い、心不全の増悪因子を絞り込み、必要な介入内容、生活指導、退院後の在宅環境の調整などを考えます。

(月曜日)

(木曜日)

・集団指導(2回/週)

当院では心不全患者様へ心不全に対する知識、自己管理の重要性を伝えるために集団指導を行っています。そして、必要に応じて患者様に合わせた栄養指導や運動指導などの個別指導も行っています。

(退院後の患者様への取り組み)

心不全患者さんの再入院を防ぐためには、入院中の治療や教育だけでは不十分なことがあります。そのため、当院では心不全再入院の可能性が高い患者さんに、入院期から外来期にかけて継続的に介入できるよう、下記の取り組みを行っています。

・心不全専門外来

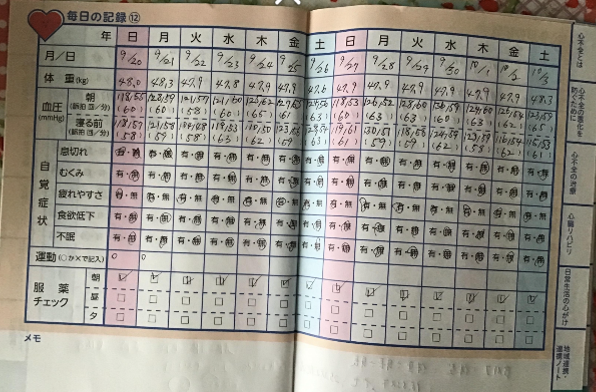

2018年1月から心不全専門外来を始めました。心不全専門外来というのは、心不全患者さんが主治医の診察を行う前に、心不全診療に特化した看護師が面談を行い、日常生活状況について聴取し、主治医の診察前に情報共有を行います。診察前に面談時間を設けることで、患者さんの訴えや状態を確実に把握することができ、医師の診察が、より内容の濃いものになります。また、診察後には適宜必要な説明や指導を行い、患者さんが自宅で心不全管理が確実にできるよう手助けを行います。

・バイタルリンク®

当院は、医療介護連携ネットワーク「バイタルリンク®」に参加し、退院後の患者様の心不全管理を行っています。「バイタルリンク®」とは、インターネット回線を利用し、患者様の医療及び介護情報の一部をご本人様の同意のもと関わる医療・介護スタッフが共有するシステムのことです。

心不全再入院を繰り返している患者様や自宅での心不全管理に不安な患者様などに訪問看護を導入し、訪問した際の体重や血圧、患者様の訴えや心不全手帳の記載状況などを共有することができます。次の診察日まで待たずに、リアルタイムで患者様の情報を共有することができるため、在宅医療スタッフとの意見交換や心不全増悪の早期発見のために役立つように活用しています。

(非薬物療法への取り組み)

・ASV:二相式気道陽圧呼吸療法、CPAP:持続陽圧呼吸療法に対する介入

当院ではASVやCPAPの導入にも力を入れています。ASVは心不全患者様に対する呼吸療法、CPAPは睡眠時無呼吸症候群に対する治療法になります。いずれも心不全をコントロールする上で重要な治療法です。導入後は機器を継続的に使用できるように、外来受診時に日々のデータを解析して、使用状況の説明と問題に対する改善策を検討できるようにフォローアップしています。

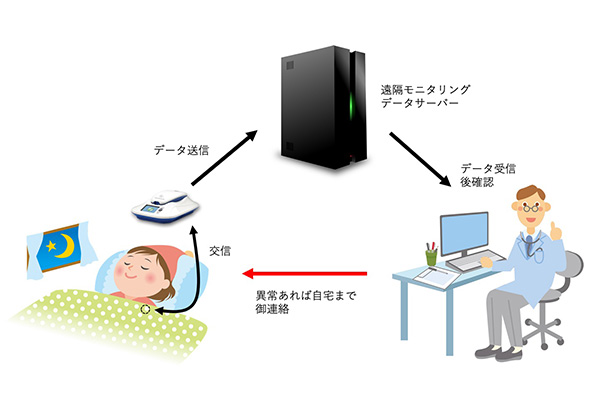

ペースメーカー(遠隔モニタリング)に対する介入

ペースメーカーとは不整脈の治療の際に使用される機器で、一般的には左あるいは右の鎖骨下の胸部に埋め込まれます。そこから心臓までリードという細い電線でつなぎ、不整脈の治療を行います。直接体内に入っているため、ペースメーカーは不整脈の治療の他に様々な情報を得ることができ、専用の機器を使用して電話回線などを通じて、医療施設へ送ることができます。これを遠隔モニタリングと言います。

得られる情報の中には心不全増悪の早期発見に役立つものがあります。そのため、定期的に送られてくる情報を解析し、心不全増悪の兆候がないかどうか確認を行います。心不全増悪兆候が確認された場合は直接患者様に連絡し、必要であれば早期受診を促し、心不全増悪による入院を予防する介入を行っています。

・心不全教育入院

当院では2020年10月から心不全患者様の再入院予防のために『心不全教育入院』を始めました。

このように当院では、心不全で入院された患者様に対して再入院を予防するために様々な方法で介入しています。

心不全チームが開催する勉強会

~地域医療に携わる方々との連携強化を目指しています~

・院内勉強会

当院では心不全チームのメンバーが院内スタッフの知識向上のために、2ヶ月に1回の頻度で勉強会を開催しています。

・心不全地域連携勉強会

心不全診療は地域連携が非常に重要な役割となっています。地域連携の強化、地域の心不全に対する知識の底上げを目的に、他施設とグループディスカッションによる症例検討会を定期的に行っています。現在は2施設が参加して頂いています。今後拡大を予定しています。

・メディカルスタッフのための心不全勉強会

患者様が自宅に退院される際に、地域医療に携わる方々に慢性期の治療や管理をお願いする機会が非常に増えてきています。しかし、“心不全はわからない、怖い”というイメージを持たれていることが多いと聞いています。そのため、在宅医療に携わる方から病院勤務の方まで幅広いメディカルスタッフを対象に、心不全についての勉強会を開催する予定です。

心臓病の基礎知識から応用までわかりやすくお話していく予定です。ご興味のある方は是非参加ください。